Древнегреческие мозаики Пафоса.Древнегреческие мозаики Пафоса.

Пафосский археологический заповедник Като Пафос ("ПодПафосье") находится в юго-западной части города, между портовой зоной и Фаросским ("маячным") городским пляжем, где в древности в основном и располагался город. Зона огорожена проволочной сеткой со стороны улицы, вход находится чуть дальше стоянки такси и автобусов рядом с набережной и стоит смешные 3,5 евро с одного человека. После проходной зоны сразу выходишь на открытое пространство, с указателями на карте, куда двигаться. Наверх ведет лестница, ступеней в 35-40. Поднявшись, лучше повернуть налево, к зданию, где содержится подробная туристическая информация на греческом и английском о каждом раскопанном доме или другом объекте. Виллы называются по принципу крупнейших сохранившихся там мозаик и сюжетов, которые были там изображены. Там же приведена и история древнегреческого поселения. Если изложить ее вкратце, Неа Пафос был основан в 4 веке до н.э., местным царём, решившим, что экономический и прежде всего торговый потенциал данного места идеально подходит для развития новой столицы его царства. В начале 3 века до н.э. город входит в царство Птолемеев. Во 2 веке до н.э. город достигает расцвета, сюда назначается Стратег. Но на сломе эпох он сильно разрушается землетрясениями, территория весьма сейсмически активна, и Пафос теряет свое значение. При римлянах Октавиан восстанавливает город (шутка ли, такое положение на пути из Греции в Египет), который вновь разрушается чуть менее чем полностью в 76-77 гг. Однако, Флавиям, а затем Северам, не лень его отстраивать, и именно ко 2-5 векам н.э. относятся те самые раскопанные дома, Асклепийон (святилище Асклепия), Одеон и т.п. Затем приходит 4 век, история с землетрясениями повторяется, и губернаторы наконец решают убраться подобру-поздорову обратно в Саламис. Город скромно живет, охристианивается, а там уже до 7 века и арабских нашествий подать рукой. Беспокойное время смут затрагивает и Пафос, и только при Лузиньянах, а затем венецианцах, достигается относительное спокойствие. При оттоманском правлении население предпочитает обживать другую территорию, чем, наверно, и объясняется неплохая сохранность Като Пафос.

Вот полная версия изложенного мною:

Собственно, все борды я изучила подробно и даже сделала фотографии каждого - по ходу рассказа будут попадаться. Там даже был средневековый форт, куда мы ходили 9 сентября на "Отелло", и древнегреческий театр, раскопки которого начались только в 1995 году (мы мимо него ходили всякий раз в порт, он частично прямо на улицу выходит, огромный холм, но там одни развалины пока, как видно и на фото борда).

Средневековый форт

Древний театр

Вначале мы посетили дом Эона. Вот он, крытый, на фото справа:

Дом Эона

Мозаика на полу была внушительных размеров и состояла из 6 фрагментов, но, к сожалению, сохранилась не полностью:

Было, кстати, очень интересно распознавать богов и других участников пантеона, читая буквы древнегреческого алфавита. Без сомнения, вы бы тоже многих признали. А это схема расположения фрагментов:

Далее мы вышли наружу и направились к морю, где был дом Тесея, названный так из-за прекрасно сохранившейся мозаики с классическим изображением Лабиринта Минотавра и Тесея в центре Лабиринта. Археологи утверждают, что это было место проконсула, а само здание делилось на официальную и домашнюю части.

Дом Тесея

Сама "вилла", видимо, была огромна. Настоящий дворец. Представляю, какие здесь были приемные, симпосий, гинекей, аулы, кладовые, погреба, какие портики... к сожалению, оставлен был только фундамент. Думаю, отсюда варвары (включая Лузиньянов, конечно) долго тащили строительный материал невозбранно, и не слыхали об этих ваших ЮНЕСКО. Вот и настоящий древнеримский трубопровод, пожалуйте:

Камушкииии:

Та-самая-мозаика:

Здесь были врыты колонны:

Вот другие мозаики:

Тетис, Клото, Лахесис, Атропос

Это уже не помню, что:

Кстати, только на развалинах Дома Тесея мы видели археологов:

Осмотрев всё, мы пошли к Дому Диониса, он стоит поотдаль, за Домом Эона и значительно дальше Дома Тесея. Я даже по пути сделала пару снимков местности.

Эти деревья и цветы кажутся такими юными по сравнению с камнями, что остались от древнегреческого города.

Дом Диониса

Собственно, сам Дом частично крыт, а частично - и нет. Но снаружи смотреть особенно не на что:

Зато внутри... глаза разбегаются и не знаешь, куда двигаться - мозаик там никак не меньше 50-ти. И божества, и охотники, и звери, и растения, и предметы быта... вначале на глаза попался древний киприот, охотящийся с собаками на дикого осла:

А это уже охотник на леопарда:

Это островной мишка:

Дикий кабан и тигр:

Федра и Ипполит:

Морские темы (недаром же Пафос - морской порт) очень популярны, задабривать богов - дело святое:

А это та самая мозаика, которая дала название Дому, с Дионисом, Акме, Икариосом и двумя захмелевшими молодыми людьми:

Изображена здесь легенда и о Пираме и Фисбе, кстати, Википедия утверждает, что в античности этот сюжет был не очень популярен, а вот даром ли Пирам - речной божок?

Легендарная вавилонская пара, история которой имеет нечто схожее с историей шекспировских несчастных влюблённых.

Овидий рассказывает о том, как они, несмотря на запрет их родителей, решили тайно встретиться однажды ночью за стенами города. Свидание было назначено у высокой шелковицы, стоящей на берегу ручья. Фисба пришла первой, но пока она дожидалась возлюбленного, «появляется с мордой в пене кровавой, быков терзавшая только что, львица». Фисба спасается бегством, но в это время с её плеч спадает платок, который львица, найдя, разорвала кровавой пастью. Когда Пирам пришёл и увидел окровавленное покрывало, он представил себе самое худшее. Коря себя за предполагаемую гибель возлюбленной, он вонзил в себя меч. Его брызнувшая кровь навсегда обагрила ягоды шелковицы. Фисба, вернувшись, нашла своего возлюбленного умирающим; она схватила меч и, направив его себе прямо в сердце, бросилась на него. В поэме Нонна они превращены в реки, постоянно стремящиеся друг к другу. Река Пирам в Турции ныне называется Джейхан.

Очень милый павлин:

Мозаика Нарцисса:

А вот это я нашла интересным, при главном входе в Дом:

Здесь, оказывается, есть и галечная мозаика Сциллы. Вот уж не думала, что мозаику можно выкладывать и таким, не самым удобным (или же просто непривычным для нас?) образом.

Триумф Диониса:

Это сосуды, мозаика просто огромна:

А это, по всей видимости, Прометей:

На этом мозаики закончились, и мы пошли в сторону агоры, святилища Асклепия и одеона, они все располагались рядышком, последние два перед агорой, там, где стоит пафосский маяк.

Агора и Асклепийон

Одеон впечатляет... плиты до сих пор идеально-гладкие, искусно пригнаны друг к другу:

Асклепийон - весьма непонятные руины:

Агора превратилась в поле (вдалеке по центру - одеон):

Затем можно оглядеть примаячную зону, а потом вернуться к агоре и, пройдя чуть дальше по дорожке, найти замок, который располагался в гавани (сейчас море-то отстоит от руин метров на 200). Честно говоря, подобия рвов я тоже там не помню.

Замок гавани

Замок, конечно, не идет ни в какое сравнение с Киринейским, но допустим эта арка чудом уцелела:

А потом мы стояли в тени и пытались заснять дрожащий воздух над Като Пафос, вообще вид был очень красивый:

Могилы Царей в Пафосе.Могилы Царей.

Они находились в 2 километрах от гостиницы Roman, по улице внезапно Могил Царей (Тафон тон Василеон), которая вела на Корал Бэй (и туда же ходил самый частый автобусный маршрут Пафоса, 815-й). История с проволочной оградой повторилась, только на этот раз за забором, преграждающим бесплатный доступ, была зеленая зона, скрывающая собственно гробницы - некрополь находился в глубине заповедника, ближе к морю. У нас не было карты, а план за проходной был довольно бестолковый, в общем, осмотрели мы далеко не всё, дальние гробницы (две-три) точно упустили. Но, несмотря на огромную площадь, некрополь выглядит довольно однообразно, именно пусто, а не мертво. От него осталась только давным-давно высохшая, остывшая, холодная оболочка. Цитирую:

Это подземный некрополь, в котором можно увидеть несколько сохранившихся гробниц эллинского и римского периода с III ст. до н.э. по III ст. н.э. В действительности, здесь были захоронены отнюдь не особы королевских кровей, гробницы были так названы из-за их монументального облика в дорическом стиле.

Простолюдинов здесь, конечно, тоже не хоронили. Скорее всего, это были состоятельные граждане, скажем, кипрские "патриции".

И судя по тому, как выдолблены склепы в горной породе, хоронили целыми родами и семействами. В отдельных случаях между пустыми усыпальницами присутствует пролом.

И судя по тому, как выдолблены склепы в горной породе, хоронили целыми родами и семействами. В отдельных случаях между пустыми усыпальницами присутствует пролом.

Снова цитирую:

Гробницы не реконструировали, и кое-где от них остались лишь руины, заросшие травой. Их можно осмотреть снаружи. Вход в сохранившиеся пещеры иногда выглядит как провал в скале, проход причудливой формы или аккуратный прямоугольный проход. Сами гробницы встречаются одноуровневые и многоуровневые. Это настоящий город, на осмотр которого может понадобиться несколько часов.

Иногда в подземных могилах исследователи находят настенные рисунки и кресты, оставленные скрывающимися от преследований христианами в первых веках нашей эры. Датировать захоронения ученым помогают кувшины, найденные в гробницах – их было принято оставлять рядом с телами умерших, а на свои изделия гончары обычно ставили клеймо мастерских. Однако находок мало: этот некрополь был известен людям на протяжении веков, и лишь две гробницы остались неразграбленными.

Насчет последнего хочется отдельно отметить, что кресты я как-то не разглядела, зато более свежих царапок - хоть отбавляй:

Вообще, конечно, поражают воочию эти глыбы и упорство древних долбить камень. Очень жаль, что гробницы за многие века экспроприировали все, кому не лень, на полную катушку, пока почти ничего не осталось от захоронений тщеславных предков. Впрочем, после усердных поисков мы наконец нашли в самом центре некрополя площадь, которая выходит под открытое небо, по периметру которой - колонны, поддерживающие своды гробниц вокруг. Входов - целых три. В общем, это единственное место, выгодно отличающееся от остальных. И снова цитата:

Все подземные и пещерные мавзолеи этого грандиозного царского некрополя, даже самые большие, вырублены в массивной скале, которая возвышается над морем. В центре комплекса гробниц находится площадь с фрагментами колоннады. Чтобы осмотреть пещеры, нужно спуститься вниз по ступенькам, также выдолбленным в толще скалы. Три из подземных могил находятся в хорошем состоянии, остальные в разной степени разрушены.

Несмотря на трудоемкость постройки гробниц, некоторые из них очень сложны: они скопированы с домов, в которых умершие обитали при жизни. Иногда вместе с небольшим двориком, скульптурами и колоннадой. Такие площадки под открытым небом были традиционной частью тогдашних аристократических домов, но здесь это выглядит необычно: они находятся прямо в пещерах, «вырастающие» из скальной породы.

Меня больше заинтересовали практически иссиня-черные голуби. Если здесь и обитают какие-то духи, то только в этих созданиях.

Теперь для меня голубь - кладбищенская птица.

"Отелло" на фестивале Афродиты в Пафосе."Отелло" на фестивале Афродиты в Пафосе.

Афиши с оперой "Отелло", которую давал в этом году в Пафосе Словакский театр, были расклеены по всему Пафосу, да и в Лимассоле можно было встретить. Я думаю, для города это было событие года. Не зря же премьеру давали 7 сентября, в день саммита ЕС, который проходил именно в Пафосе (а Кипр председательствует в ЕС до декабря). Фестиваль Афродиты проходил на Кипре уже в 14-й раз, и событие, наверное, успело принять культурное значение для всей страны. Декорации были закреплены чуть ли не на самом средневековом замке порта Пафоса, что помогало найти нужное настроение без трудностей. Полукруг был выстроен очень грамотно, с расчетом на прекрасный обзор с любого места, и разделен на три сектора. Проходы, да и сидения были узенькие, но ряд от ряда находился на разумном расстоянии. Самый близкий сектор ко входу - А, мы были в С, очень близко к партерному B. И ближе всего к еде и закускам, которые можно было посещать в антрактах.

Ждали начала примерно полчаса (по расписанию, действо должно было начаться в 8 вечера). Перед нами выступил мэр Пафоса, равно как председатель 14-го фестиваля, произнес длинную трогательную речь. Разумеется, упомянул он и о том, что действие оперы Верди по пьесе Шекспира происходит в ныне оккупированной Турцией Фамагусте, но имеется надежда, что всё вновь будет хорошо. А далее мы вновь ждали, развлекаясь болтовней рядом сидящих пенсионеров-англичан. В Пафосе, кстати, довольно много пожилых пенсионеров из ЕС - город не в пример тише Лимассола или Айя-Напы. И здесь их было более чем достаточно. Были и гламурные киприотки, и молодые парочки, но всё же меньше. Романтичные пожилые пары торжествовали. Причем все поголовно с хорошим чувством юмора. :-) Не столь близкие к искусству оперы (а Словакский Национальный театр был хорош), сколько к искусству наслаждаться самой жизнью.

Наконец-то опера началась. Вступление и буря были... колоссальны. Отдельные метал-банды бы обзавидовались. Это был один из самых лучших моментов "Отелло". Данная опера Верди не является сильно известной и не идет в музыкальном плане в сравнение с шедеврами мировой оперы, да если взять иные произведения того же композитора, разница ощутима, но дело в Шекспире и хорошей пьесе-исходнике. Смотрелось очень живо, увлекательно и, как нас учили на уроках литературы, "актуально". Голоса актеров были стандартно-хорошими, особенно у меня тоска по баритонам, а Яго обладал превосходнейшим, его многоголосие на пару с Отелло и Кассио я надолго запомню. Именно мужские голоса создали для меня очарование того вечера и "погружение" в музыку. Хор тоже звучал отлично, подсветка была красочной, антураж замка придавал особую атмосферу, в общем, всё было чудесно. Впечатление на всю жизнь. Интересно было и решение концовки - после того как Отелло падает, бездыханный, на тело Дездемоны, справа от них появляется Яго, который, благополучно сбежав, ставит свечу и молится "своему" богу.

Это еще одно видео толпы:

Акамас. Голубая лагуна.Акамас - природный заповедник к северу от Пафоса, по сути, полуостров, где из-за достаточной влажности с побережья очень активный период вегетации круглый год. И правда, такая зеленая зона, наверное, сыщется только на севере страны.

Из Пафоса путь начинается по дороге на Корал Бэй, мимо банановых плантаций. Кстати, климат такой, что бананы растут только в окрестностях Пафоса, и их хватает, чтобы обеспечить страну и еще немного дать на экспорт. Это действительно трава, и банановые "прирученные" пальмы выглядят вот так:

Миновав плантации, мы завернули к морским пещерам, где у нас был маленький сбор - мы встретили другую машину. Там абразия принимает весьма причудливые формы, так природа лепит химеры из камней:

Вообще там было красиво. Море и небо были удивительно синими.

После 15-минутной остановки у пещер, мы поехали в небольшой городок, отстоящий от Пафоса километров на 40, где нас ждал корабль, перевозящий туристов к Голубой лагуне, мимо бухточек с прозрачно-голубой водой. По пути я старалась фотографировать через окно. Преимуществом заднего сидения, "лавки" джипа было то, что обзор был полноценно на 180-270 градусов. По правую руку оставался гребень Троодоса, по левую были деревеньки, а поначалу - кусочек моря.

Еще мелькали поля и виноградники, но здесь их было меньше, не так, как на высокогорье.

Зато было множество плодоносных деревьев, включая рожковые. К одному из них мы подъехали - нарвать стручков. Съедобно всё, кроме семян. На вкус - та же пастила и действительно пахнет шоколадом.

Вот оно, хлебное дерево Иоанна:

Затем мы ехали уже без остановок минут 10-15 и приехали в порт, где сели на корабль (было очень много пенсионеров из ЕС, особенно немцев) и поехали в круиз по морю. Берег терялся в тумане, но был всё же различим, дымка не скрадывала и гор, но самой потрясающей была вода. Ни фото, ни видео не передают этого великолепия и близко.

Белоснежная пена из-под дна прогулочного катера, что рассекал синюю воду, выгодно оттеняла ее прозрачность - был виден каждый камень с высоты палубы. Да и поросшие хвойными лесами склоны заповедника радовали глаз, на них прилепилась церквушка 9 века.

А это проплывали мимо острова Святого Георгия:

Вода на самом деле еще более синяя и чистая:

Вот живописные бухточки, с ними обычно связаны какие-то легенды:

И - вот оно, место нашего назначения:

Корабли привозят туристов каждые полчаса-час, чтобы они успели накупаться вволю.

Акамас. По следам Афродиты.Следует сказать, что "Камень Афродиты", где она, по легенде, впервые ступила на Кипрский берег, родившись из окровавленной пены, находится в километрах тридцати от Пафоса, по дороге на Лимассол, но мы это место постоянно проезжали в наших путешествиях без остановок. На сафари лишь удалось побывать в заповедных местах, которые связаны с богиней.

Первым из них стала Купель Афродиты. Она находится в 50 километрах к северу от Пафоса и в километрах двадцати от места, где мы высадились с корабля, загоревшие и накупавшиеся. Пересели на джипы и поехали по извилистой дороге. Указатели везде, самим на машине можно легко найти это место. На Акамасе - настоящие субтропики, зеленые заросли радовали взгляд, куда ни повернешь голову. Дорога к купели вела через холмик, слева красовался огромный эвкалипт, в окружении более низкорослых деревьев.

Сама купель представляет собой естественный грот, сокрытый в тени фиговых деревьев, что переплелись между собою корнями и ветвями.

Она дает начало роднику. Вода холодная, как и положено той, что вытекает из скалы. Выемка впадины, или сама "купель" глубиной примерно полметра, и купаться там строго запрещено.

На обратном пути нам повстречался ослик. Кипрские ослики - одни из самых милых созданий в мире:

Далее мы поехали обедать в маленький ресторанчик в близлежащей деревушке. С человека за шведский стол брали очень дешево, и всё было вкусно, имелось в изобилии - и мясо, и овощи, можно было делать самим салаты, а еще были яблочки.

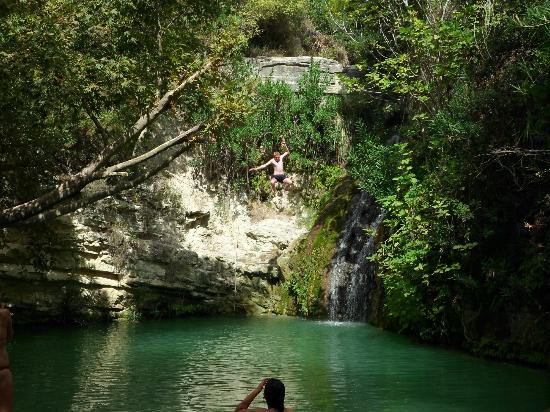

Затем, не доезжая до Пафоса километров пятнадцать-двадцать, мы повернули на бездорожье, чтобы посетить водопад Адониса. Большие автобусы туда проехать не могут. Мне безумно понравилось это место. Конечно, оно специально обустроено для посещения туристами, и пройти можно только через старинный дом-музей, при входе берут дополнительную плату (мы оплачивали в рамках экскурсии), но лично мне кажется, что оно того стоит. Во-первых, действительно верится, что здесь могло быть древнее святилище. Два водопада, один побольше, один поменьше, падают в озеро со студеной водой, максимальная глубина которого - четыре метра, прямо под скалой, с которой падает водопад. Вода, по поверьям, обладает целительными свойствами бла-бла, мол, женщины могут забеременеть быстрее, если испытывают проблемы с зачатием, мужчины же набираются мужской силы от воды и т.п. Но там очень красиво, и пошлые (на мой вкус) статуи Афродиты и Адониса перед спуском к водопаду, а также огромные статуи Зевса и Афины перед входом в дом-музей, где висят фото предков предприимчивого киприота, стоит широкая кровать, на которой его дед сделал 13 детей, неподвижно колесо водяной мельницы, некогда моловшее муку, не портят общее впечатление от места.

Приглянулся мне и плоский прямоугольный камень-плита недалеко от воды, который называется могилой Адониса. Правда верится, что если боги и могли тайно, укромно встречаться и делить божественные радости, так это здесь.

Фотоаппарат я забыла в джипе, а возвращаться не стала, поэтому фото потащены из интернета. Действительности соответствуют, только там всё темнее. Вода какая-то удивительная - холодная, до +14, наверно, но к ней быстро привыкаешь, и терпишь. Кожу она стягивает очень хорошо, омолаживающий эффект действительно присутствует. Всё дело еще в каком-то особенном составе наверняка. Над водопадом висит канат, а со скалы прыгают дайверы. Мы видели двух мужчин и двух итальянок, одна таки рискнула прыгнуть, но немного ушиблась при входе в воду, а вторая так и не рискнула, побоялась.

Я окунулась там два раза, и если есть место, куда мне хочется вернуться, это именно оно. Мшистые камни, зеленая студеная вода, капли, струйками разбивающие гладь озера...

Ну а потом был краткий проезд в Пафос, по пути нам встретилось стадо коз, пасшихся на склонах:

Кинотеатр "Рио" в Героскипу.Рио.

Единственным действующим кинотеатром, который остался в Пафосе, был "Рио", и то не в самом городе, а в пригороде скорее (что не вполне заметно). Добирались мы до него на такси (там вышли приключения с мобильным интернетом и, соответственно, гугл-картами). Я уже, кажется, говорила, что с развлечениями на Кипре худо. Кризис съел очень много маленьких предприятий, ориентированных на бизнес. И остался лишь "Рио" в деревеньке Героскипу, на деле - пригороде Пафоса, а еще там делают лукум разнообразнейших вкусов, щедро посыпаемый сахарной пудрой, когда его упаковывают в коробки шестиугольной формы.

Кинотеатр, по сути - настоящий развлекательный центр средней руки, с игровыми автоматами, кафешками и шестью мини-залами на 30 человек, где показывают разные фильмы. Мы выбрали "Неудержимых 2" и вдоволь насмеялись. Фильмы идут в оригинале, без дубляжа, с греческими субтитрами. До показа можно выбрать одну из кафешек. Мы сидели в той, что была похожа на библиотеку. Стандартный европейский сервис, поэтому привычно и немного безлико. Назад опять была проблема с такси - еле дождались. 10 минут по-кипрски - это двадцать-двадцать пять.

Горные деревни. Часть 2За день до отлета удалось вновь подняться в горы, но на этот раз мы воспользовались услугами уже другой компании. В целом, я бы рекомендовала именно Руслан-Тревел, которые находятся на автостанции в порту. Мне очень понравилось обслуживание, люди на маршруте, да и сам маршрут был очень интересный, насыщенный и познавательный. Собирали нас только в Пафосе, в Лимассол мы не ездили, и поверьте, сэкономленные два часа времени - это большой плюс. С нами были и англичане, и даже немецкая пожилая пара. Для русских был отдельный переводчик - молодая девушка, а для остальных иностранцев был свой.

Вот девушка-переводчик:

Наш автобус:

У меня был восторг-восторг, когда мы только начали подниматься обратно в горы, на Троодос. Никогда особенно не нуждалась в пляжах. Лишь дыхание вершин покоряло меня.

Вначале мы направились в деревню Саламиу. Там у нас был очень скромный шведский стол, за 2,80 евро с человека. Огурцы, помидоры, и полюбившийся, но на этот раз не жареный сыр халюми, оливки и, кажется, колбасная нарезка, а может и нет.

За кофемашиной (кофе готовился по-старинке, на раскаленном песке, но мне после Львова подобный способ уже не был диковинкой) стоял ну очень приветливый (и симпатичный!) мужчина с потрясающей улыбкой.

Таверна, по сути, является центральной в Саламиу. Хозяин, видимо в молодости занимался активно спортом - в шкафу на полках стоят многочисленные кубки. На столе и не только - шахматы и нарды для досуга мужчин по вечерам за чашкой кофе. А на стенах висят фото односельчан. Атмосфера настоящего дружелюбия. Ну и куда же без Макариоса.

А это - какой-то местный партизан, что ли, сражавшийся против турков (я ничего на самом деле о нем не знаю, но гравюра навевает именно подобные мысли):

Вот вид вверх по улице на выходе из таверны, бедненько, но в чем-то прелестно:

Это печь, в которой, видимо, можно приготовить клефтико:

После завтрака в Саламиу мы поехали далее, к Челефос, Венецианскому мостику, который является частью сохранившихся дорог венецианцев, пришедших сюда после Катарины Корнаро. В Европе были римские дороги, а на Кипре - венецианские, если проводить аналогии.

Они и по сей день сохранились фрагментами и проходят через леса предгорий, в свою бытность они соединяли юго-запад с более северными районами страны. Не доезжая места назначения, мы остановились на обзорной площадке. Внизу была дамба, перегородившая реку. Как я уже писала, питьевая вода на Кипре - проблема, и очень ценится. Ни одна река в море не впадает, но используется вот таким образом для нужд человека:

Они и по сей день сохранились фрагментами и проходят через леса предгорий, в свою бытность они соединяли юго-запад с более северными районами страны. Не доезжая места назначения, мы остановились на обзорной площадке. Внизу была дамба, перегородившая реку. Как я уже писала, питьевая вода на Кипре - проблема, и очень ценится. Ни одна река в море не впадает, но используется вот таким образом для нужд человека:

Там было очень красиво.

Проводники срывали дикорастущие травы - шафран, тимьян, кориандр и приносили нам - нюхать, растирать в ладонях, пробовать.

Далее уже было недалеко от заветного мостика. нам предложили 15-минутную прогулку по хвойному лесу. Это было замечательно. Непередаваемый воздух. Идеальная температура воздуха. Настоящие леса. Средиземноморье с жарой и влажностью осталось лежать где-то внизу. Деревья выходили, словно из сказки.

Здравствуй, "улитка"!

Немного отклонившись от асфальтированной дороги, которая вела к мосту, мы сфотографировали реку, что осталась внизу:

И наконец дошли до моста. Место тенистое и... милое?

Речушка под ним небольшая осталась, так - ручеек, но арка очень высокая, внушительная, думаю, рассчитана на весенние разливы. Я перешла ручеек вброд, чтобы быстрее добраться до того берега, и сфоткаться. Вода прохладная, как полагается, и гальки очень много, но всё мелкой. Мост всё же пострадал от вандалов, надписи были замечены.

А ещё подле речушки стоял веселый фургончик, в котором можно было купить мороженое:

Прогулка здесь закончилась, и мы покатили дальше, мимо остальных поселений:

Next step для посещения - деревня Калопанайотис, довольно зажиточная и многоярусная. Говорят, в домах зимой холодно, но летом неплохо.

Ох уж эти уступы и ярусы:

Мы перешли ущелье, на дне которого бежала река, чтобы попасть к монастырю.

На той стороне ущелья находится церковь и монастырь Св. Иоанна Лампадист(ис)а, сохранившаяся ещё со времен византийцев. Святой был молодым человеком, желавшим уйти в монахи, но из-за противления родителей и родителей невесты жизнь его оборвалась трагически - то ли он был отравлен, то ли еще что. Я была очень удивлена, услышав версию нашей переводчицы, что он покончил самоубийством из-за запретов.

Цитирую:

На противоположной стороне каньона, за мостом, находится уникальный архитектурный комплекс монастыря Святого Иоанна Лампадитиса - одного из главных монастырей на Кипре в средне-византийский, франкский и венецианский периоды. Старинные постройки монастыря покрыты глиняной черепицей (раньше в церковном зодчестве в кровельных работах использовался "гонт" - деревянные клиновидные дощечки с пазами в торцах). В состав монастырского ансамбля, входят:

- главная церковь, посвященная Св. Ираклидиосу, первому архиепископу Кипра (XI век);

- часовня Агиос Иоаннис (XII век), расположенная к северу от главного храма;

- позднейшая постройка в северной части, так называемая "Латинская" часовня (XV век). Примерно в то же время, в XV веке комплекс церкви был дополнен братским корпусом с южной стороны внутреннего двора; после соответствующих преобразований приобрел статус монастыря. Невысокие строения монастыря, образующие в плане замкнутое прямоугольное пространство, в наши дни находятся под охраной ЮНЕСКО (регист.номер 182), как один из наиболее древних памятников мировой культуры, интерьеры которого являют образцы византийской фресковой живописи. Сейчас монастырь не является действующим, но в церкви регулярно проводятся службы. Все здания музеефицированы и открыты для посещения. Особенный интерес из них представляет Музей Византийского искусства.

В собрании музея представлены старинные произведения византийской иконописи и других реликвий, принадлежавших монастырю, а также не сохранившихся деревенских часовен и церквей. Как вы знаете, история Кипрской Церкви всегда была тесно связана с греческим миром, с Византией, отсюда и сильное влияние Империи на иконографию и искусство острова в целом, причем не только классическое, но и современное, сочетающее в себе принципы западного пост-модернизма с фольклорными и византийскими мотивами.

Мне в церкви больше всего понравился самый ранний, средне-византийский период. Я не удержалась, чтобы не нарушить запрет и не щелкнуть роспись первого нефа:

Потом мы осмотрели место, где монахи давили прессом виноград и мололи муку. Это скорее выставочное помещение сейчас. В монастыре живут только двое монахов, приехавших из Греции, чтобы святыня не пустовала.

Следующей остановкой у нас была Педулас. Она - чуть ли не самая высокогорная и обширная. Довольно странная, как на мой взгляд, хоть и увидела я всего лишь одну улицу - нас подвезли к гостинице и ресторану "Mountain Rose", который дышит всем английским, и там мы обедали. Спокойно и не спеша. И много. :-) Никуда поэтому осматриваться не ходили, наблюдали только с террасы. До ресторанчика осмотрели только улицу, по которой нас подвезли на автобусе, ничего особенного. Занятны были только лестницы, ведущие

Hotel!

View!

Sky!

Street!

FTW!

Creepy!

(Действительно было странно наблюдать эти аттракционы 80-х - начала 90-х, собранные в одном помещении.)

Это я просто скопирую, чтобы вы поняли, что я пропустила:

Обзор деревушки начнём с главной изюминки деревни − церкви Архангела Михаила, одной из десяти церквей в Троодосе, занесённых в список наследия ЮНЕСКО. Чтобы оценить размеры деревни я предлагаю вам мысленно проложить отрезок прямой между двумя метками на карте − поворотом к деревне и церковью. Как вы думаете, какое будет расстояние между ними? Всего лишь 500 метров. Так что где бы вы ни оставили машину в деревне, до церкви доберётесь по-любому. Но можно и прямо к ней подъехать.

Эта маленькая церковь с единственной апсидой укрыта второй деревянно-черепичной крышей для защиты от непогоды. Как гласит надпись у входа, она была построена и украшена в 1474 году.

Внутри церковь полностью покрыта росписями. Сохранилось и имя автора замечательных фресок. Художник Минас словно предчувствовал, что его шедевры сохранятся надолго: "Все вы, кто посетил эту церковь, помните и меня, скромного живописца из Марианфуса" − такое "завещание" он оставил будущим поколениям паломников и туристов на её стенах.

Церковь была открыта, поэтому нам удалось запечатлеть её изнутри.

На следующем снимке хорошо видно пространство между внутренней и наружной крышами. Мы ещё не раз увидим подобное в старинных кипрских церквях.

Кстати, если всё-таки решитесь заехать в Педулас и посетить церковь, то советую вооружиться аудиофайлом или сохранить его текстовую копию в формате PDF, найденные нами в анналах сайта кипрской туристической организации. Мы такое частенько практикуем − приезжаем на интересующее нас место и здесь же читаем что-либо, описывающее его. Получается гораздо лучшее восприятие, чем смотреть и читать по отдельности, ну почти как на живой экскурсии.

Давайте ещё немного прогуляемся по деревне. Скажу сразу, что в ней, кроме этой церкви есть ещё... девять (!). Я не предлагаю посетить их все, просто они так или иначе будут встречаться во время прогулки. Ну, например, эта − церковь святой Марины, притулившаяся сбоку от дороги.

Она также была открыта. Убранство, конечно, попроще, чем у Михаила, но все равно нам было интересно его посмотреть.

Не подумайте, что сюда стоит приехать только ради церквей. Каждая кипрская деревня интересна по-своему. Когда просто бродишь по ним, то понимаешь, что попал в какой-то другой мир, далёкий от уклада мегаполисов. Да и не только от них. В каждой есть свой колорит, и даже если вам по дороге повстречается вот такой ветхий полузаброшенный дом, то всё равно почему-то возникает ощущение, что его не разрушат до основания, а вскоре облагородят, и он снова наполнится жизнью... Что-то меня на лирику потянуло.

Нам по пути будут попадаться разные домики. Например, такие, со встроенными в крыши "вениками". А можно пройтись почти по крышам домов, по параллельной улочке верхнего яруса.

А ещё в деревне есть музей народного творчества. Мы не заходили в него, но сам факт присутствия такового отметили.

Церковь, просматривающаяся на заднем плане музея, самая большая в деревне. Она хорошо видна с трассы, когда едешь мимо Педуласа. Давайте и к ней подойдём.

Вот она какая, главная церковь. Ну главная, потому что самая большая. Новодел, конечно, но не будем придираться. Давайте посмотрим с этой площадки на саму деревню.

(c)

После Педуласа мы начали спускаться обратно к побережью, на сей раз другой дорогой. И, проезжаю деревню Мандрия, заехали в частный магазин одной дамы, которая последовала примеру своего деда и выращивает целую плантацию цветов и лечебных трав, это гордо именуется Ботаническим садом, а фирмочка - семейным именем Castellanos. Проход к самому саду был закрыт, но миссис Элени приветливо нас угостила каким-то невероятно вкусным чаем (точнее, двумя его видами) и предложила свою продукцию. Мне очень понравилось! Там было и прозрачно-желтое оливковое масло, и ароматная розовая вода, впитавшая в себя прелесть лепестков дамасских роз, и всевозможные сборы, как настоев, так и травяных чаев, и баночки с розовым и малиновым джемом, и наборы приправ для кухни...

А напоследок нам сказали, что компании Руслан Тревел исполняется год, и раздали в подарок коробки с лукумом. Мы, конечно, пожелали им всяческого процветания.

@музыка: Les Voyages de l'Âme